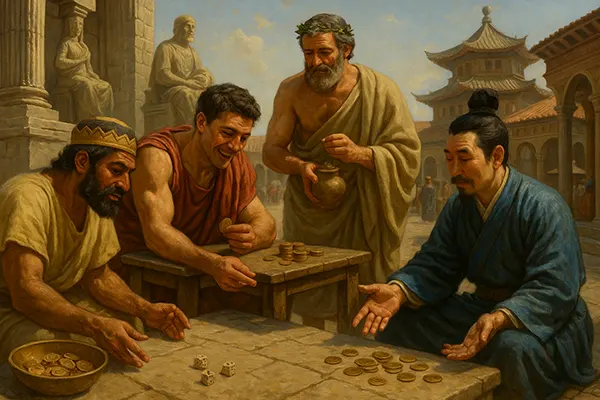

Il gioco d’azzardo ha accompagnato le società umane per millenni, non solo come forma di intrattenimento ma anche come strumento che ha influenzato le economie. In civiltà come la Mesopotamia, Roma e la Cina, i giochi di fortuna hanno modellato le finanze pubbliche, le strutture sociali e le regolamentazioni statali. Questo articolo analizza la loro importanza economica, mostrando come il gioco abbia sostenuto le spese pubbliche, stimolato il commercio ed è stato controllato dalle autorità.

Il gioco e l’economia della Mesopotamia

La Mesopotamia è considerata una delle prime culle del gioco d’azzardo, con prove di giochi di dadi risalenti al 3000 a.C. Questi giochi non erano solo attività ricreative, ma spesso comportavano scommesse su beni, bestiame o grano, collegandosi direttamente alla vita economica della regione. Il gioco stimolava la circolazione delle risorse, poiché i beni passavano da un partecipante all’altro, sostenendo indirettamente l’attività di mercato.

I templi e i palazzi fungevano spesso da centri in cui si svolgevano i giochi, permettendo alle autorità locali di sorvegliare il processo. Alcuni documenti suggeriscono che venissero raccolte tasse o una parte delle vincite dai funzionari dei templi, diventando una fonte di reddito per il mantenimento delle infrastrutture religiose e amministrative. Questo contribuiva a redistribuire la ricchezza e a mantenere il potere centralizzato.

Inoltre, il gioco in Mesopotamia ha contribuito allo sviluppo di decisioni basate sul rischio all’interno del commercio e della finanza. I mercanti che intraprendevano spedizioni rischiose partecipavano spesso a giochi di fortuna, rafforzando la familiarità culturale con la valutazione del rischio — componente essenziale per le prime economie basate sul commercio a lunga distanza.

Casi noti e risultati economici

Le tavolette storiche descrivono occasioni in cui i proventi del gioco sostenevano le festività templari. Questi eventi attiravano grandi folle e stimolavano la domanda di beni e servizi, favorendo indirettamente l’economia locale. L’ambiente controllato creato dalla supervisione templare garantiva che la ricchezza generata dal gioco rimanesse nelle strutture economiche locali invece di disperdersi.

Inoltre, i proventi derivanti dal gioco venivano talvolta destinati alla costruzione e manutenzione di canali e magazzini. Questo reinvestimento delle vincite nelle opere pubbliche creava un circolo virtuoso: le infrastrutture migliorate aumentavano la produttività agricola, che a sua volta sosteneva le risorse usate nel gioco.

Questi sistemi mostrano come gli stati antichi riconoscessero il gioco d’azzardo come strumento economico piuttosto che come semplice passatempo privato. Il controllo statale implicito su tali attività rifletteva la consapevolezza del potenziale fiscale del commercio legato all’intrattenimento.

Il gioco come entrata pubblica nell’antica Roma

Nell’antica Roma il gioco era diffuso nonostante le restrizioni legali, che paradossalmente permettevano allo stato di monetizzarlo e controllarlo. Giochi come i dadi, i giochi da tavolo e le scommesse sui combattimenti dei gladiatori attiravano partecipanti di tutte le classi sociali, canalizzando ricchezza attraverso vari livelli economici. Il gioco faceva circolare rapidamente le monete, stimolando i mercati locali e il commercio.

Durante i grandi eventi pubblici, il gioco diventava una significativa fonte di tassazione non ufficiale. I cittadini ricchi e i magistrati talvolta finanziavano giochi e festività con fondi ottenuti dalle attività di gioco, sostenendo indirettamente l’intrattenimento pubblico e l’economia urbana. Questa pratica intrecciava il rischio privato con lo spettacolo sponsorizzato dallo stato.

Le autorità romane legalizzavano occasionalmente il gioco durante festività come i Saturnali, sospendendo temporaneamente i divieti per stimolare la spesa. Questo aumento dell’attività commerciale ricordava i moderni picchi economici stagionali, dimostrando che Roma usava il gioco per gestire i cicli di consumo.

Coinvolgimento statale e benefici fiscali

Alcune prove suggeriscono che le multe derivanti dal gioco illegale venissero destinate al tesoro pubblico, trasformando l’applicazione della legge in una fonte di reddito. Questo creava un sistema paradossale in cui persino il gioco proibito contribuiva alla salute fiscale dell’impero. Lo stato così traeva profitto sia tollerando che penalizzando il gioco.

Inoltre, alcune case da gioco operavano sotto un informale patrocinio statale, specialmente nelle città portuali, dove fungevano da centri commerciali. Questa tolleranza permetteva a Roma di sfruttare il potere di spesa dei commercianti e marinai, trasformando il gioco in un motore economico che sosteneva la logistica imperiale.

Regolando quando e come il gioco potesse avvenire, lo stato romano manteneva il controllo sul suo impatto sociale e finanziario, assicurando che rafforzasse piuttosto che destabilizzasse l’economia.

Le dimensioni economiche del gioco nella Cina antica

La Cina antica offre uno degli esempi più chiari di coinvolgimento statale strutturato nel gioco. Dalla dinastia Han in poi, lotterie e giochi di scommesse furono autorizzati e spesso gestiti direttamente dal governo imperiale. Queste attività generavano notevoli entrate che venivano reinvestite in progetti statali, comprese campagne militari e infrastrutture.

Le lotterie furono talvolta utilizzate per finanziare la costruzione di tratti della Grande Muraglia e dei granai pubblici, dimostrando la loro importanza come strumenti fiscali alternativi. Questo modello permetteva allo stato di mobilitare risorse senza aumentare la tassazione diretta, preservando la stabilità politica e favorendo lo sviluppo.

Inoltre, il gioco creava mercati secondari di artigianato e servizi, poiché gli artigiani producevano strumenti per il gioco e le taverne traevano profitto ospitando i giocatori. Questo incoraggiava la crescita economica urbana e favoriva l’imprenditoria su piccola scala, soprattutto nei centri commerciali vivaci.

Monopoli e regolamentazione centralizzata

Lo stato cinese deteneva spesso monopoli sui diritti di gioco, limitando gli operatori privati per prevenire la fuga di capitali. Questi monopoli garantivano che i profitti tornassero direttamente alle casse statali, rafforzando il potere centralizzato. I documenti menzionano licenze ufficiali e tasse sulle case da gioco, che formalizzavano l’industria sotto la supervisione del governo.

Tale centralizzazione contribuiva a stabilizzare l’economia prevenendo speculazioni incontrollate che potevano svalutare la moneta o causare disordini sociali. Monopolizzando il gioco, lo stato lo posizionava come stimolante economico controllato piuttosto che forza destabilizzante.

Questo approccio evidenzia la sofisticazione dell’amministrazione economica cinese, mostrando come il gioco fosse integrato in una più ampia strategia fiscale invece che trattato unicamente come svago o preoccupazione morale.