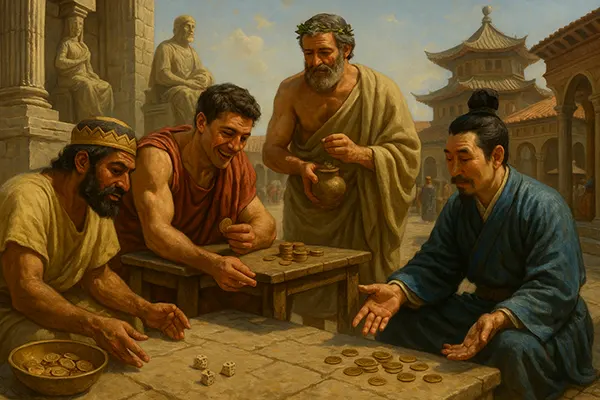

Les jeux de hasard accompagnent les sociétés humaines depuis des millénaires, non seulement comme divertissement, mais aussi comme instrument influençant les économies. Dans des civilisations anciennes comme la Mésopotamie, Rome et la Chine, les jeux de hasard ont façonné les finances publiques, les structures sociales et les réglementations étatiques. Cet article explore leur importance économique, montrant comment ils ont soutenu les dépenses publiques, stimulé le commerce et été encadrés par les autorités.

Les jeux de hasard et l’économie mésopotamienne

La Mésopotamie est considérée comme l’un des premiers foyers du jeu, avec des preuves de jeux de dés datant de 3000 av. J.-C. Ces jeux n’étaient pas seulement des loisirs, mais impliquaient souvent des mises en biens, bétail ou céréales, les reliant directement à la vie économique de la région. Le jeu stimulait la circulation des ressources, car les biens passaient entre participants, soutenant indirectement l’activité commerciale.

Les temples et les palais servaient souvent de centres de jeu, permettant aux autorités locales de superviser l’activité. Certaines archives suggèrent que des frais ou une part des gains étaient perçus par les responsables des temples, devenant une source de revenus pour l’entretien des infrastructures religieuses et administratives. Cela permettait une redistribution des richesses et renforçait le pouvoir centralisé.

De plus, le jeu en Mésopotamie a contribué au développement de la prise de risque dans le commerce et la finance. Les marchands impliqués dans des entreprises risquées participaient souvent à des jeux de hasard, renforçant la familiarité culturelle avec l’évaluation du risque — un élément essentiel pour les premières économies basées sur le commerce à longue distance.

Cas notables et effets économiques

Des tablettes historiques décrivent des occasions où les revenus du jeu ont servi à financer des festivals religieux. Ces événements attiraient de grandes foules et stimulaient la demande de biens et services, dynamisant indirectement l’économie locale. Le contrôle exercé par les temples garantissait que les richesses issues du jeu restaient dans les structures économiques locales.

De plus, les recettes du jeu étaient parfois utilisées pour la construction et l’entretien des canaux et entrepôts. Cette réinjection des gains dans les travaux publics créait une boucle vertueuse : de meilleures infrastructures augmentaient la productivité agricole, soutenant ainsi les ressources mobilisées dans les jeux.

Ces systèmes illustrent comment les premiers États considéraient le jeu comme un outil économique plutôt qu’un simple passe-temps privé. Le contrôle implicite de ces activités par l’État reflétait sa compréhension du potentiel fiscal du commerce ludique.

Le jeu comme revenu public dans la Rome antique

À Rome, le jeu était répandu malgré des restrictions légales, ce qui permettait paradoxalement à l’État de le monétiser et de le contrôler. Les jeux de dés, de plateau ou les paris sur les combats de gladiateurs attiraient des participants de toutes les classes sociales, faisant circuler la richesse dans les couches économiques. Cette circulation rapide des pièces favorisait le commerce et les marchés publics.

Lors de grands événements publics, le jeu devenait une source importante de taxation officieuse. Les riches citoyens et magistrats finançaient parfois les jeux et festivals avec des fonds issus du jeu, soutenant indirectement le divertissement public et l’économie urbaine. Cette pratique liait le risque privé au spectacle soutenu par l’État.

Les autorités romaines légalisaient parfois le jeu pendant les fêtes comme les Saturnales, levant temporairement les interdictions pour stimuler les dépenses. Cette poussée d’activité commerciale rappelait les pics saisonniers modernes, montrant que Rome utilisait le jeu pour réguler les cycles de consommation.

Implication de l’État et bénéfices fiscaux

Des preuves indiquent que les amendes pour jeu illégal étaient reversées au trésor public, transformant la répression en source de revenus. Ainsi, même le jeu interdit contribuait à la santé financière de l’Empire. L’État profitait donc à la fois de la tolérance et de la sanction du jeu.

De plus, certaines maisons de jeu opéraient sous un patronage étatique informel, notamment dans les ports où elles servaient de pôles commerciaux. Cette tolérance permettait de capter le pouvoir d’achat des marchands et marins, transformant le jeu en moteur économique soutenant la logistique impériale.

En régulant le moment et la manière dont le jeu pouvait avoir lieu, l’État romain contrôlait son impact social et financier, garantissant qu’il renforçait plutôt que de déstabiliser l’économie.

Les dimensions économiques du jeu dans la Chine ancienne

La Chine ancienne offre un exemple clair d’implication étatique structurée dans le jeu. Dès la dynastie Han, les loteries et paris étaient autorisés et souvent gérés directement par le gouvernement impérial. Ces activités généraient des revenus substantiels réinvestis dans des projets publics, notamment des campagnes militaires et des infrastructures.

Les loteries servaient parfois à financer la construction de segments de la Grande Muraille ou des greniers publics, montrant leur importance comme instruments fiscaux alternatifs. Ce modèle permettait à l’État de mobiliser des ressources sans augmenter la taxation directe, préservant la stabilité politique tout en assurant le développement.

En outre, le jeu créait des marchés secondaires d’artisanat et de services : les artisans fabriquaient des outils de jeu et les tavernes profitaient de l’accueil des joueurs. Cela encourageait la croissance économique urbaine et stimulait l’entrepreneuriat local dans les centres commerciaux dynamiques.

Monopoles et régulation centralisée

L’État chinois détenait fréquemment des monopoles sur les droits de jeu, limitant les opérateurs privés pour éviter la fuite de capitaux. Ces monopoles garantissaient que les profits revenaient directement dans les caisses de l’État, renforçant le pouvoir central. Des archives mentionnent des licences officielles et des taxes sur les maisons de jeu, formalisant ainsi le secteur sous contrôle gouvernemental.

Cette centralisation stabilisait l’économie en empêchant la spéculation incontrôlée pouvant dévaluer la monnaie ou provoquer des troubles sociaux. En monopolisant le jeu, l’État en faisait un stimulant économique contrôlé plutôt qu’une force déstabilisante.

Cette approche démontre la sophistication de l’administration économique chinoise, montrant comment le jeu était intégré à une stratégie fiscale globale plutôt que traité seulement comme un loisir ou un problème moral.