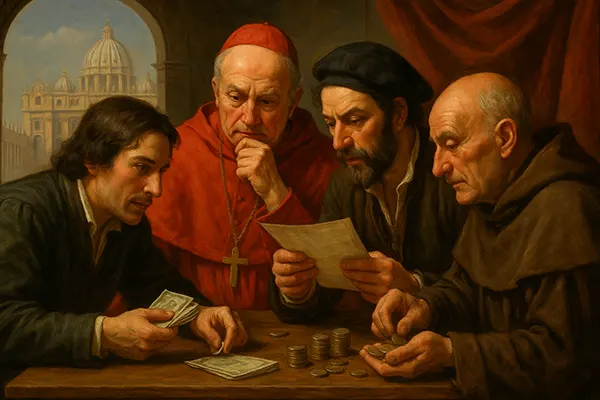

Im 15. und 16. Jahrhundert wurden Venedig und Rom zu Zentren einer ungewöhnlichen Verbindung von Glaube, Politik und Risikofreude: Wetten auf Papstwahlen. Während heute politische Wetten meist mit Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen in Verbindung gebracht werden, konzentrierten sie sich in der Renaissance auf einen der geheimnisvollsten und heiligsten Prozesse Europas – die Wahl des Papstes. Diese Praxis, obwohl offiziell verurteilt, zog Händler, Diplomaten und sogar Mitglieder des Klerus an und führte zu einer faszinierenden Mischung aus öffentlicher Spekulation, Insiderwissen und moralischen Kontroversen.

Ursprünge der Papstwahl-Wetten

Die frühesten Aufzeichnungen über Wetten auf Papstwahlen stammen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, als das Papsttum nicht nur religiösen, sondern auch enormen politischen Einfluss in Europa hatte. Das Konklave war ein entscheidendes Ereignis, das Bündnisse, Handelsprivilegien und sogar militärische Strategien verändern konnte. Daher war die Identität des künftigen Papstes nicht nur für die Kirche, sondern auch für politische Mächte und wohlhabende Patrone von größtem Interesse.

Venedig, bekannt für seine lebendige Händlerkultur und sein weitreichendes Nachrichtennetzwerk, entwickelte sich zu einem der ersten Zentren für organisierte Wetten auf Papstwahlergebnisse. Informelle Wettgruppen bildeten sich auf öffentlichen Plätzen und in Handelshäusern, wo Quoten auf Grundlage von Gerüchten, wahrgenommener Kardinalsmacht und diplomatischen Bewegungen festgelegt wurden. Die Einsätze reichten von symbolischen Beträgen bis zu beträchtlichen Summen, und die Praxis galt sowohl als politische Prognose als auch als Unterhaltung.

In Rom verstärkte die Nähe zum Vatikan und zu den Kardinälen das Phänomen. Viele Wetten basierten auf vertraulichen Gesprächen, abgefangenen Briefen oder Berichten von Dienern, die an den Vorbereitungen des Konklaves beteiligt waren. Obwohl vom Klerus als illegal und unangebracht betrachtet, war diese Form des Wettens unter der römischen Elite weit verbreitet.

Einfluss auf die politische Kultur

Die Wettmärkte rund um Papstwahlen fungierten ungewollt als Gradmesser für die politische Stimmung. Anhand der Quoten und Favoriten konnte man einschätzen, welche Fraktionen innerhalb der Kirche und der europäischen Höfe an Einfluss gewannen. Botschafter beobachteten diese Wetten oft als informelle Informationsquelle und berichteten ihren Herrschern über potenzielle Favoriten.

Diese Aktivität spiegelte auch das wachsende öffentliche Interesse an politischen Prozessen wider, selbst an solchen, die hinter verschlossenen Türen stattfanden. Für viele Teilnehmer ging es weniger um Gewinn als um die Teilnahme am politischen Diskurs – ein Weg, die eigenen Kenntnisse über die Machtverhältnisse zu demonstrieren.

Gleichzeitig warfen Kritiker moralische Fragen auf: Sie sahen im Wetten auf das Papstamt eine Entweihung des heiligen Vorgangs und eine Reduzierung auf ein politisches Spiel. Diese Bedenken ähneln heutigen Diskussionen darüber, ob politische Wetten die Integrität demokratischer Prozesse gefährden.

Insiderwissen und Kontroversen

Da die Beratungen im Konklave streng geheim waren, war verlässliche Information rar – und daher besonders wertvoll. Dies führte zur Entstehung eines Schattensystems von Informanten: Diener, Wachen, niedere Geistliche und sogar Verwandte von Kardinälen. Sie lieferten gezielte Informationen an Wettende, die bereit waren, dafür zu zahlen – eine frühe Form des politischen „Insiderhandels“.

Vor allem venezianische Diplomaten, berühmt für ihre Spionagefähigkeiten, leiteten Gerüchte aus dem Konklave nach Hause, wo Wettbüros ihre Quoten entsprechend anpassten. In manchen Fällen war diese Informationslage so präzise, dass sie die offiziellen Verkündigungen um Tage vorwegnahm. Solche Leaks verärgerten die Kirchenführung zutiefst.

Manche Geistliche, die beim Wetten erwischt wurden, mussten mit der Exkommunikation rechnen. Trotz dieser drastischen Strafen lockten jedoch Gewinnchancen und soziales Prestige viele weiterhin an.

Die Rolle von Venedig und Rom

Venedigs politische Unabhängigkeit erlaubte es, Papstwahl-Wetten toleranter zu handhaben. Die herrschende Elite wusste, dass diese Aktivitäten wertvolle Einblicke in die vatikanische Politik boten und so diplomatische Strategien unterstützen konnten. Aufzeichnungen über diese Wetten, soweit erhalten, liefern Historikern wertvolle Hinweise auf damalige Machtverschiebungen.

Rom blieb hingegen das Zentrum der hochriskanten Wetten, da hier der direkte Kontakt zu Entscheidungsträgern bestand. Wohlhabende römische Familien und ausländische Diplomaten beteiligten sich nicht nur zum Spaß, sondern auch als Ausdruck politischer Loyalität. Eine richtige Vorhersage konnte das Ansehen eines Botschafters deutlich steigern.

So entstanden in der Renaissance zwei unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte Wettzentren: das organisierte Venedig und das insidergetriebene Rom.

Vermächtnis und historische Bedeutung

Obwohl die Kirche das Wetten bei Papstwahlen schließlich energisch unterband, hinterließ diese Praxis nachhaltige Spuren in der politischen Kultur und der Glücksspielgeschichte. Sie zeigte, wie öffentliche Spekulation politische Ereignisse beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden kann – selbst unter Informationsbeschränkungen.

Diese Wettmärkte gelten als frühe Form politischer Prognosen. Ähnlich wie heutige Buchmacher ihre Quoten an Umfragen und Nachrichten anpassen, nutzten Renaissance-Wettende diplomatische Hinweise und Gerüchte, um ihre Vorhersagen zu verfeinern.

Bis zum späten 16. Jahrhundert ging diese Praxis größtenteils in den Untergrund. Dennoch beeinflusste sie spätere Formen politischer Wetten in Europa nachhaltig.

Von der Renaissance zum modernen politischen Wetten

Heutige politische Wettmärkte – ob bei Parlamentswahlen oder Parteiführungswahlen – verdanken ihren Ursprung teilweise diesen venezianischen und römischen Traditionen. Die Grundprinzipien sind geblieben: Spekulation auf Basis unvollständiger Informationen, der Einfluss von Insiderwissen und die Verbindung von Politik mit finanziellen Interessen.

In der Forschung gilt das Papstwetten als aufschlussreiches Beispiel für das Zusammenspiel von Glücksspiel und politischer Geschichte. Vor allem venezianische Archive geben Einblick in die Mechanismen politischer Prognosen der Renaissance.

Die Geschichte dieser Wetten erinnert daran, dass menschliche Neugier auf Machtwechsel – und die Bereitschaft, darauf zu setzen – schon seit Jahrhunderten besteht. Ob im 16. oder im 21. Jahrhundert: Politik, Risiko und Gewinn bleiben untrennbar miteinander verbunden.