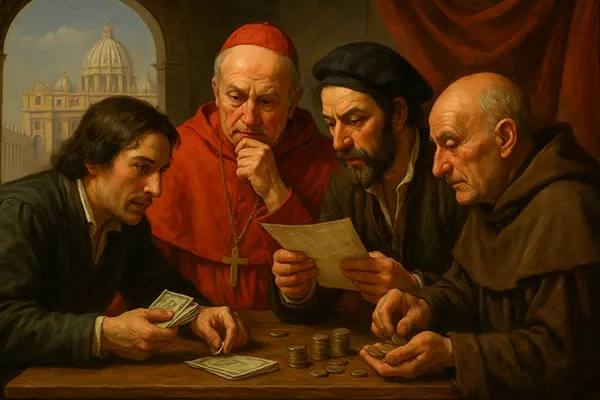

Nel XV e XVI secolo, Venezia e Roma divennero centri di un’insolita combinazione di fede, politica e rischio: le scommesse sui conclavi papali. Mentre oggi le scommesse politiche sono spesso associate a elezioni o referendum, nell’era rinascimentale esse ruotavano attorno a uno dei processi più segreti e sacri d’Europa — la scelta del Papa. Questa pratica, sebbene ufficialmente condannata, attirava mercanti, diplomatici e persino membri del clero, creando una combinazione affascinante di speculazione pubblica, informazioni riservate e controversie morali.

Origini delle scommesse sulle elezioni papali

Le prime testimonianze di puntate sugli esiti papali risalgono alla metà del XV secolo in Italia, quando il papato deteneva non solo autorità religiosa ma anche un’influenza politica immensa in tutta Europa. Il conclave era un evento decisivo, capace di cambiare alleanze, privilegi commerciali e persino strategie militari. Per questo motivo, l’identità del futuro Papa interessava profondamente non solo la Chiesa ma anche le potenze politiche e i ricchi mecenati.

Venezia, con la sua vivace cultura mercantile e le reti di intelligence, fu uno dei primi centri di scommesse organizzate sugli esiti papali. Nei mercati e nelle sale dei mercanti si formavano circoli informali in cui le quote venivano fissate in base a voci, all’influenza percepita dei cardinali e alle recenti mosse diplomatiche. Le puntate potevano variare da somme simboliche a ingenti fortune, e l’attività era considerata tanto un esercizio di previsione politica quanto un divertimento.

A Roma, la vicinanza al Vaticano e ai cardinali rendeva il fenomeno ancora più intenso. Molte scommesse si basavano su conversazioni sussurrate, lettere intercettate o rapporti dei domestici impegnati nei preparativi del conclave. Sebbene tecnicamente illegale e malvista dalla Chiesa, questa pratica divenne così diffusa da essere un segreto di Pulcinella tra l’élite romana.

Impatto sulla cultura politica

I mercati delle scommesse sulle elezioni papali fungevano inconsapevolmente da termometro del sentimento politico. Analizzando le quote e i favoriti, si poteva intuire quali fazioni nella Chiesa e nelle corti europee stessero guadagnando influenza. Gli ambasciatori monitoravano spesso queste scommesse come fonte informale di intelligence, riferendo ai loro sovrani i probabili candidati principali.

Questa attività rifletteva anche il crescente desiderio del pubblico di partecipare ai processi politici, anche quelli avvolti nel segreto. Per molti partecipanti, scommettere sul conclave significava più far parte di una conversazione politica che cercare un guadagno: era un modo per dimostrare di comprendere i cambiamenti del potere.

Tuttavia, la commistione tra una decisione sacra e il gioco d’azzardo sollevava questioni morali. I critici sostenevano che puntare sulla scelta del Papa minasse la sacralità dell’elezione, riducendola a uno sport politico. Tali critiche preannunciavano i dibattiti odierni sull’impatto delle scommesse politiche sulla legittimità democratica.

Informazioni riservate e controversie

Vista la natura segreta dei conclavi, le informazioni accurate erano rare e quindi estremamente preziose. Questa scarsità diede vita a una rete ombra di informatori: domestici, guardie, chierici minori e persino parenti di cardinali. Queste persone potevano fornire dati selettivi agli scommettitori disposti a pagarli, creando una primitiva forma di “insider trading” politico.

I diplomatici veneziani, famosi per le loro capacità di raccolta informazioni, spesso trasmettevano le voci sul conclave alla loro città, dove le case da gioco modificavano le quote di conseguenza. In alcuni casi, queste informazioni erano così precise da anticipare gli annunci ufficiali di giorni. Tali fughe di notizie, pur redditizie, irritavano profondamente le autorità ecclesiastiche, che le consideravano una violazione del segreto.

Una delle conseguenze più note era la scomunica di coloro che venivano scoperti a scommettere, soprattutto se membri del clero. Nonostante queste pene severe, il fascino del guadagno e del prestigio superava spesso i rischi.

Il ruolo di Venezia e Roma

L’indipendenza politica di Venezia le concedeva maggiore libertà nel tollerare — e talvolta persino facilitare — le attività di scommessa papale. L’élite veneziana sapeva che queste puntate potevano offrire informazioni utili per la strategia diplomatica. I registri delle scommesse, quando conservati, forniscono oggi agli storici preziosi dati sugli equilibri di potere.

Roma, invece, restava il centro delle scommesse ad alto rischio grazie alla vicinanza ai decisori. Le famiglie nobili romane e gli ambasciatori stranieri partecipavano alle puntate non solo per divertimento ma anche per mostrare il proprio allineamento politico. Prevedere correttamente il vincitore poteva accrescere la reputazione di un diplomatico come osservatore acuto della politica ecclesiastica.

Questa divisione geografica tra la cultura organizzata delle scommesse veneziane e i mercati più basati sulle informazioni riservate romane creava due poli distinti ma interconnessi della speculazione politica rinascimentale.

Eredità e significato storico

Sebbene la Chiesa abbia poi intensificato la repressione delle scommesse sulle elezioni papali, il fenomeno lasciò un’impronta duratura sulla cultura politica e sulla storia del gioco d’azzardo. Le puntate sui conclavi rinascimentali dimostrarono come la speculazione pubblica possa modellare — ed essere modellata — da eventi politici, anche quando le informazioni sono limitate.

I mercati delle scommesse papali furono anche uno dei primi esempi di modellazione predittiva in politica. Proprio come oggi i bookmaker aggiornano le quote in base a sondaggi e notizie, i giocatori del Rinascimento usavano frammenti di intelligence e alleanze mutevoli per affinare le loro previsioni. In un certo senso, furono pionieri delle previsioni politiche.

Alla fine del XVI secolo, la pratica si era in gran parte spostata nell’ombra a causa di un’applicazione più severa delle leggi ecclesiastiche. Tuttavia, la sua eredità sopravvisse in altre forme di scommesse politiche, influenzando le pratiche nei secoli successivi.

Dalle puntate rinascimentali alle scommesse politiche moderne

Oggi i mercati delle scommesse politiche, che si tratti di elezioni generali o di concorsi di leadership, devono molto a queste prime pratiche veneziane e romane. I principi fondamentali restano gli stessi: speculazione basata su informazioni incomplete, influenza di conoscenze privilegiate e intreccio tra politica e posta in gioco economica.

In ambito accademico, lo studio delle scommesse papali è diventato un campo di nicchia ma illuminante, mostrando come il gioco possa intersecarsi con la storia politica. I registri dettagliati conservati in alcuni archivi veneziani offrono rari scorci sulle dinamiche predittive dell’epoca.

In definitiva, la storia delle scommesse sulle elezioni papali ci ricorda che la curiosità umana per i passaggi di potere — e la volontà di scommettere su di essi — è antica di secoli. Nel XVI secolo come nel XXI, l’intersezione tra politica, rischio e ricompensa continua ad affascinare il pubblico.